二十世纪80年代以来,西方艺术史学科中的许多研究方法被陆续翻译介绍到中国,其中图像学的研究方法被大家不断提及和运用。 “图像学”是现代视觉艺术研究、实践探索中极其重要的一个理论学科,起源于十九世纪,兴起于西方的传统图像志研究,二十世纪前半叶迅速发展为国际艺术史研究中具有统治地位的学科之一,今天已衍生为一种系统的艺术史和艺术学研究方法。这种研究方式从图像符号出发重视对图像背后诸多因素进行分析。今天的绘画工作方式及视觉语言结构变得非常多元,艺术家有着多样的图像生成方式,在通过图像符号分析这些作品的同时我们往往忽略了一个问题,绘画艺术并不是视觉关注下的一种知识,而是某种情感与观念的表达。随着今天艺术的发展和进步,视觉艺术创作形态正发生着不断的变革,对图像艺术与现代图像学的研究范畴也在不断发展,“图像”研究在今天的艺术创作与艺术理论中也早已不是最初的状态,除了对“图像符号分析”外“图像思维研究”涉及的诸多问题如:感觉(德勒兹)、知性(温克尔曼)等话题也在艺术创作与艺术理论中被不断提及。

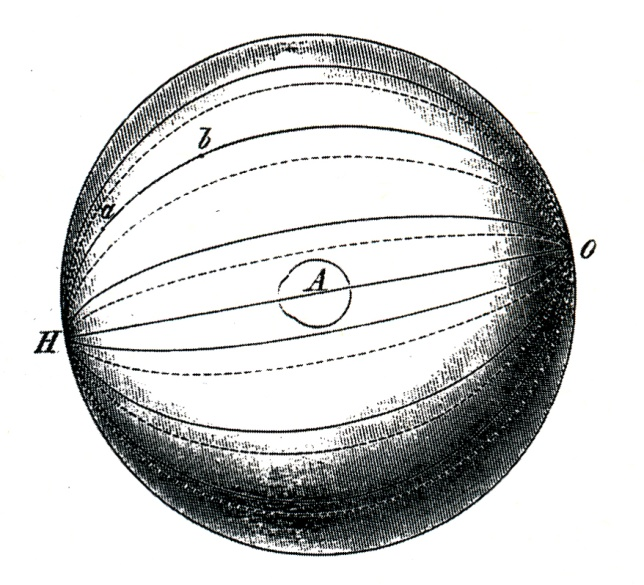

公元19世纪冯特(Wilhelm Wundt,公元1832-1920年)对视域的图像模型,视域被抽象化为一个球体,H点代表视点,而那些经线代表视域的可变范围,冯特认为视域是意识所在,是意识关注所在,与意识引起的视觉注意力有关。选自《生理心理学基础》,1880年。

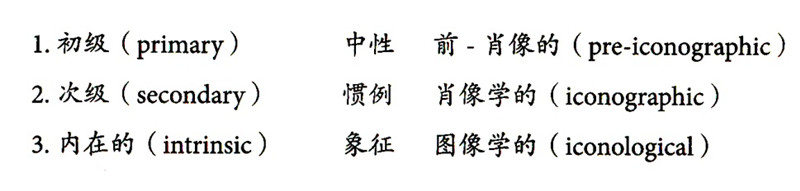

潘诺夫斯基图像学解释的三个层面

今天谈及“图像”的研究通常涉及两个研究方向,首先是与图像学、符号学、心理学、社会学、人类学、美学、哲学、视知觉研究等学科相关的图像解释。这一方向上的图像研究通过不同学科的理论视角阐释图像背后涉及的种种问题,研究的重点是涉及图像的诸多因素,并以科学的逻辑对图像中存在的诸多因素进行理论上的阐释。这些研究主要是对图像进行认知、分析,这就像B.鲍桑葵在《美学史》的序言中所说:“美学理论是哲学的一个分支,它的宗旨是要认识而不是要指导实践。”[【英】B.鲍桑葵:《美学史》,张今(译), 广西师范大学出版社,2009年,第9页。]在W.J.T米歇尔的《图像学:形象、文本、意识形态》的前言中提到“这是一本讨论形象的书,其主要关注的不是特殊的画及人们就这些画说了些什么,而是我们讨论形象这一观念的方式,以及与画、想象、感知、比拟和摹仿相关的所有观念。”[【美】 W.J.T 米歇尔:《图像学:形象、文本、意识形态》,陈永国(译),北京大学出版社,2012年,第6页。]在潘诺夫斯基的《图像学研究:文艺复兴时期艺术的人文主题》导论中写到:“图像志是美术史研究的一个分支,其研究对象是与美术作品的“形式”相对的作品的主题与意义。”潘诺夫斯基将艺术史家看作是人文主义学者并与科学家的观察和研究进行类比,“人文学家的‘原始资料’就是那些以艺术品的形式流传下来的记录。”[【美】欧文.潘诺夫斯基:《视觉艺术的含义》,傅志强(译),辽宁人民出版社,1987年,第15页。]这些论述都将对图像认知的研究建立在图像产生之后,是对人类文明中产生的图像一种解释与理解,而对于艺术史中艺术作品的图像研究实际只是图像研究一个部分。

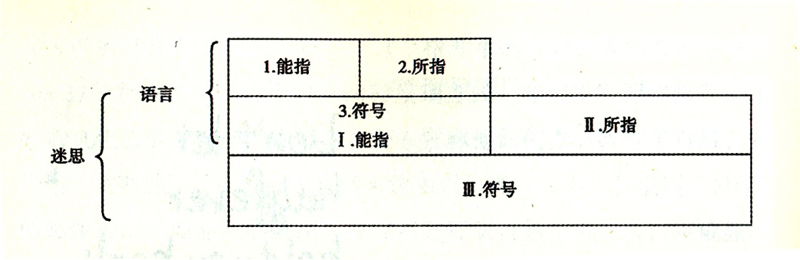

巴特的神话概念(mythology)中对抽象观念的“迷思”(myth)的结构显示图,选自巴特《神话》(1973)

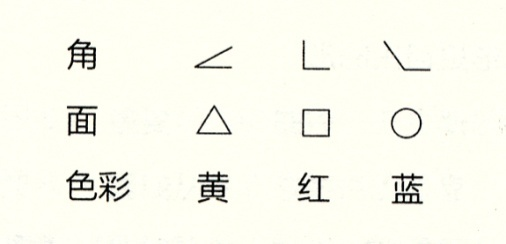

另一个图像研究方向则是艺术创作中的“图像思维”研究,在这里不使用“图像实践”这一词,是因为“理论”与“实践”这一对概念长期被并置使用,但这里实际上存在一个逻辑误区,这一误区就是艺术的创作活动被错误的用“实践”一词进行表述,“理论”与“实践”的潜在意义中“理论”与“实践”的关系按习惯思维,理论来源于实践但又反过来指导实践。回到B.鲍桑葵在《美学史》的序言中的话“美学理论是哲学的一个分支,它的宗旨是要认识而不是要指导实践。”这句话中实际上指出了,图像的认知理论与图像艺术创作实际上是硬币的两个面,艺术创作本身实际上是思维活动的外显,绘画中运用图像创作的过程也是艺术家借助图像进行思考的过程,图像是思维的语言与媒介,在这里图像对于艺术家来讲并不需要解释,也不需要注解,它本身就能解释其自身,而绘画的本质就是时间性下的主观思维。绘画作品完成时呈现的最后的画面正是这一图像思维的结果,用莱辛的概念来解释,艺术创作最后完成的图像就是用绘画描写的“诗”。因此绘画图像即其本身,它本身并不需要解释,任何对图像的解释都是一种转译,只能解释其中某一方面。这也是很多艺术家并不喜欢用语言解释自身作品的原因,这就像一个作家用拉丁文完成著作,而其他人却要求他用音乐的旋律来阐释这部著作,对于作家而言,拉丁文就是其思维的语言形式,当其写作完成之时也就是思维结束的时刻,绘画中的图像创作也是如此,艺术家用图像形式承载自身的思维,当绘画的图像最终完成的时候就是其思维过程结束的时候。当下关于艺术创作中图像思维过程的图像研究面对很多困难,研究也非常不足。现有的关于艺术创作中图像思维的研究存在两种角度,一种是抽象的以“知性”(温克尔曼),“感觉”(德勒茲)等概念解释艺术创作中的独特的思维过程,但这样阐述充满感性与个体经验,我们能感受到这些论述中的指向,但这些论述很难呈现出科学研究般清晰的面貌。另一种则是以康定斯基为代表的艺术家对于图像中具体元素的研究,这种研究建立在将图像元素看作图像思维工具的构成部分,相当于是对图像思维的基本语法与符号进行研究,这些研究相对比较具体,但也容易被简单的归类为图像的形式主义研究,这类图像元素的研究与之前美术史理论中普遍的图像学认知研究有着明显的区别,这种研究更像是对于思维工具的具体打磨。

康定斯基对于角、面、与色彩的研究。

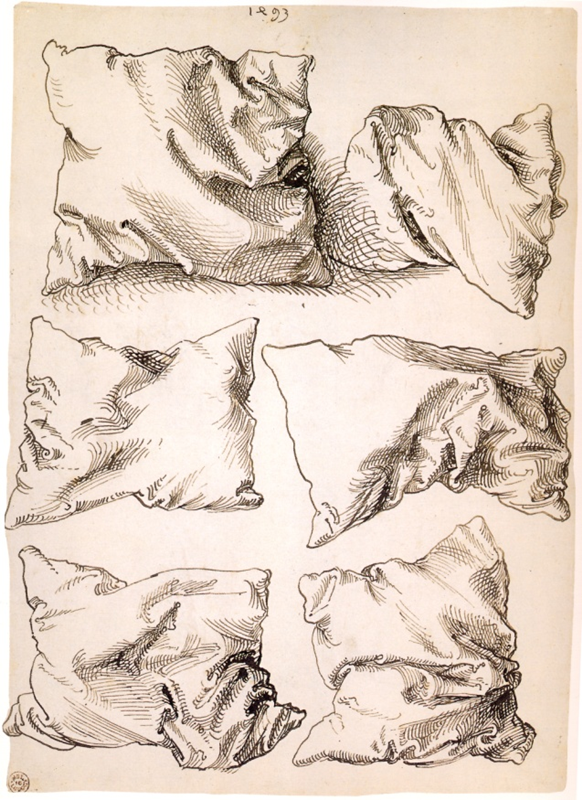

《关于枕头的六个研究》,素描, 27.6cm×20.2cm,阿尔布雷特·丢勒(Albrecht Dürer),创作于公元1493年,收藏于美国纽约大都会博物馆。

从今天的当代绘画图像创作来看,绘画中图像的运用中存在着几种工作方向,一种是将“图像”本身作为一种素材媒介,图像成为构建艺术作品的基本元素,另一种则是将图像纯粹看作观念的载体,第三种是将图像与社会时代相关联进而以图像表述时代象征。但是在实际的创作中这几种绘画的图像创作方式都存在各自的问题,前两种方式面对的问题是,图像实际上并不一定一定是叙述的最佳表现形式,影像以及文字符号都能代替绘画图像的功能,而这些作品中的图像本身在这类艺术创作过程中实际上也是被看作一种语言符号加以运用,无论是谈绘画图像中的图像叙事,还是绘画图像中图像元素的卡夫卡式解构与再构,其本质都是将“图像”具体看作是一种图像语言符号。第三种图像与社会时代相关联的绘画创作方式在今天的中国当代艺术图像创作中则面对明显的“图像凝固化”的问题,即艺术图像的产生与某一时代语境密切相关,一旦脱离这一时代语境,则艺术家的图像形式发展便停滞了,艺术创作也变成了单纯的艺术图像的复制,过去具有活力的艺术图像成为呆板僵硬的图像样式,甚至沦为商业的工具。

《白旗White Flag》画布上蜡画、油画、报纸与炭笔,198.9cm×306.7cm,贾斯培.培斯(Jasper Johns),创作于公元1955年,收藏于美国纽约大都会博物馆。艺术家以单色调改变熟悉的象征物,并赋予这些日常可见的熟悉的象征物以新的意义。

《菲尔斯腾贝格宫》,大卫霍克尼(David Hockney),公元1985年8月7、8、9日。大卫霍克尼的多时空的图像观看方式。

【英】B.鲍桑葵:《美学史》,张今(译), 广西师范大学出版社,2009年,第9页。

【美】 W.J.T 米歇尔:《图像学:形象、文本、意识形态》,陈永国(译),北京大学出版社,2012年,第6页。

【美】欧文.潘诺夫斯基:《视觉艺术的含义》,傅志强(译),辽宁人民出版社,1987年,第15页。

下一篇:“隐韧"当代艺术展览开幕