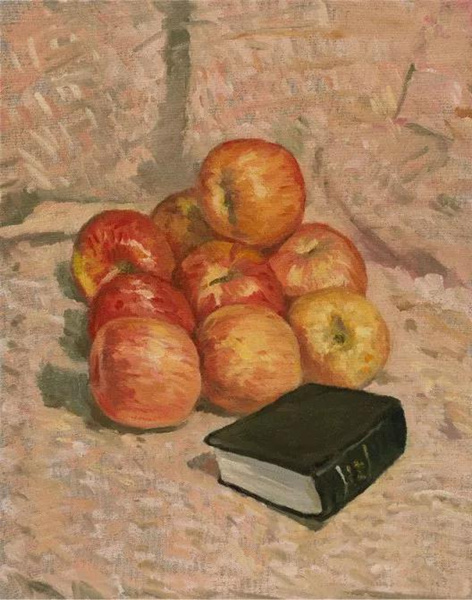

倪军,星垂平野阔,2019,布面油画,50 × 60 cm

文/樊 林

最近在798偏锋新艺术空间结束了的展览《倪军:一个棘手的个案》,我在开幕当天去看了。那些被切下来平稳搁置的深海大鱼尾巴,在海报上、在展墙上深深地戳痛了我的眼睛。也即刻意识到,画家选择它们,首先意味着他愿意使用貌似平淡的题材。这选择明显需要胆量、胆识和做足了品味的呈现;这靠的是明暗处理和笔触炫技去展开一个果决的表达:绘画最终是关于眼睛的课题。让观者看着不累但是又反复想看其实是绘画的高级秘诀。一个画家给世界带来的视觉感受是什么?这是一个真问题。即便在一定程度上脱离艺术史中各种考虑的关照,它依然成立。①

倪军,一片丹心,2019,布面油画,50 × 60 cm

对展览的视觉印象做个整体概括的话,我会说倪军的这些画在腔调上一反当代绘画的假大空。这些年我们看了太多题材宏大、处理雷同从而导致视觉疲劳的各种“成功”作品,很多艺术家忙乎了很多年其实“同构化”严重,甚至让观者看出创作者缺乏思考的能力。而他的这一批静物和风景在腔调上的单纯和品味的充足是经过了缜密思考和长期修炼得出的养成,这个结论建立在我和艺术家因为去年的两次展览合作而产生的观察、沟通之上。一旦意识到画家的动机在于拆解我们已有的视觉经验,我就会往回去寻找创作者被赋予的内在支撑。如果艺术史中的“静物”承担着讲述永恒的话题,今天的“物”还剩下什么可以去代表概念的永恒?如果绘画是迷恋笔触色彩,那么这种个性化的处理方式也是出于他与艺术史保持距离的考虑。两个不同角度的问题或许是能够打通艺术创造的两个相关层面的,分别是教养与个人的关系以及画面与心理的联动。

倪军,四条梭鱼, 2019,布面油画,60 x 50 cm

我们都知道作为画家的倪军是科班出身,在多年游历中进行了多样化历练,同时他具备极强的自我教养意识,各种知识、思考、探究和冒险彼此作用、相互消长。倪军个展期间发生了一场“潜在的事件”,由策展人于渺组织的共同解读少年倪军保存下来的一个“美术参考资料”剪贴大本子,引发的“围观”便很能够说明艺术家维度多元、思考独到的早期心理潜意识。这还仅是从“图像”方向的切入,天知道画家的工作室里还有多少这样的资料!我们不需要感慨;这样的艺术家未来会吸引更多的研究者展开艺术史书写。从他的这个行为本身,目前的策展人、批评家都能嗅到艺术家的复杂构成,期待对这样的个案对象进行挖掘。汤小铭、董希文的画常常出现在那个年龄段的剪贴本里;倪军从小迷恋那种健朗的图式,还有汤小铭胜过他人的色彩运用以及能够悟出这般水平的智慧。这些启蒙时期(约1973-1979)的养分决定了倪军对“现实”有着深厚的强迫式畸恋,这一切远远早于他后来在美国的多年“观看”。

在纽约经过多年的孤独思索之后,他最后选择了带引号的写实主义,也许是因为他自己觉得更过瘾,当然也更隐蔽。可以做到“隐蔽”也即暗含了更多的美术史上的语言和探索结果,尤其包括他一直琢磨的意大利人和法国人比如提埃波罗,马奈,柯罗,库尔贝和塞尚。倪军从而为自己确立了一条更为开放的道路;他通过题材的选择处理,在交待艺术史和个人描述这两者之间自如切换。

倪军,久久平安,2019,布面油画,50 × 40 cm

展览中的静物、风景大多属于2019年的新作。学院出身的人都了解,看见什么就画好什么这在画家的自我养成过程中原本就是一个训练观察与思考的途径。问题还是在于,眼睛通达大脑;歌德说“我没画下来的就是我没有看到的”。“看见”本身,含有历史、哲学的层面。笔触和颜料,是载体也是语言。倪军在近年的风景作品里制造着海洋的神秘感、都市的现代性以及“工业”对风景的“强入”。在他眼里,无论海洋、都市和工业都展现了一种人类面临着的自然的与人为的“暴力”,风景看上去与人无关而又实在地是与人的关系最为密切。

在2018年7月我为广东美术馆策划的联展《万川曾映月》中,他的巨幅《海岛》没有出现一个人物但锁定的是“人”的问题;曼哈顿岛两千多万人的生存史与生存的焦虑隐喻是可以用于解读人类大命运的。从大致三个类别的风景图像维度里,画家无意识地在自己所选取的“风景”中揉进了他对世界的情怀与评判。此次个展中关于巴黎圣母院的《巴黎色》是最近的作品。从钟楼顶上怪诞形象的右侧眺望铁塔,这个城市的历史与现在瞬间被大火后的色彩串联起来,同时呈示给了我们熟知的法兰西天父精神,用画面上的文字强调我们应该有的对人类生活的反思与救赎,这是罗丹的《法国大教堂》之后我们久违了的一种艺术思考。

倪军,康拉德, 2019,布面油画,60 ×80 cm

“现实主义”已然成为一个新的词语,从宇宙到现实的各种层面把一位艺术家的哲思碰撞了出来,用“实在”一词去对应更合适。Reality这个词的上升阶段的翻译就是实相,通过“实相”二字我们就可能会借助对理解库尔贝和莫兰迪为代表的工作方法进而深入到对于宇宙实相的理解,最终是能通过绘画去体味实相的,包括“心的实相”。那么我们必然可以说“绘画是实在”。面对北京偏锋空间里的倪军画作,虽然都属于实在之物,但第一眼的“暴虐”印象却赫然突显。在倪军的“风景”里他保持着一如既往的暴力,尽管这种“暴力”有时候看上去是一种慢火式的暴力。这是之前在考察他的画室、挑选作品的过程中明确意识到的。

那些被斩断的鱼与肉更是引发“不安”。如果我们尝试理解画家的心理,其“疯癫”的本质才是迷思的深暗层面。倪军曾经表述过:“绘画是一个人的神经系统在画布上的折射”。那么, 《一片丹心》、黑背景与白背景的两幅《马鲛三文》既是不折不扣的心理实在,是在市集鱼档里体现为实在之后又进而被绘画者转换为画面中一种不同寻常的“处理实在”。那些交叠的鱼尾坦然直接地被写画;如果我们相信每个画家的笔触都是他的性情、情怀和判断,这一系列被切割的鱼交织着画面的平静之感,其矛盾性最终是画家用来与观者、与生活、与世界和解的基础。相比于风景,静物题材的诉求更加偏重在私密的心理动机。

倪军,沸腾的生活, 2019,布面油画,200 x 300 cm

在克里斯和库尔茨对艺术家形象进行了一次史学上的尝试之后②,艺术史学界大都很愿意将他们对艺术创造的智力探索放进学术研究的语境之中。他们在那些有关艺术家的传奇与精神分析已开始洞察的人类心灵中某些永恒不变的特性之间建立起了联系,其形成的方法论适用于我们观察倪军这样的复杂型艺术家。书中用到的“升华”概念常常指明了创造活动与心理冲动之间的关系,从心理学发展的大量研究和数据看,无论从科学还是人文的层面,这个冲动概念都是成立的。只是在应用它的时候,我们都希望提供的假设能够精确成立,深入地讨论创造性活动源泉的非一般性。倪军创造性的想象力和心理学理论之间的勾连,在这一批新作品里,从选择的对象到具体描绘都体现为一种强大的主观。很明显,当人们屈从于某些知识,用知识性的绘画方式去复制世界解释世界时,倪军要做的事情,是不保持沉默。他尝试着进行的词语实践,是既针对自己多年的创作也是针对艺术史意欲提出新词。

没有人会贸然地说自己跟倪军的知识底色相当一致。当我在自以为拥有部分共同文本的假设情况下,在讨论中流露出策展人经验主义的苗头时往往就会陷于被动。表面的温和与理性,都像是倪军的敌人。如果可以推测,他多年的北美生活、南美游荡以及将自己随时设定成的旅人、电视节目主播、文学阅读与写作者等不同的生存任务已经赋予了这个画家某种强大的信念,为回归到视觉创造本身,他随时可以调动并获得暗藏的激情和可控的冲动。在多次讨论的过程中我渐渐地意识到这是癫狂的一种反映。倪军将已知的经验瓦解成一种疯癫,这个过程曾经以不同的方式呈现了他分裂的自己,他不得不在已知的艺术系统中表达出另一种疯癫。思考深刻而后克制,拒绝重复跨语际文化经历所带来的表面化符号性效果,专注于自我解放……这样的个人哲学使得画面小而有力,令人联想到古代的中国式智慧。

倪军,寒冷的画室,2018,布面油画,20 × 20 cm

至于倪军的绘画语言如何涵盖他的癫狂,我认为画家修炼多年就是为找到那种看上去隐隐的艳光四射的感觉,而实际上是硬碰硬地碰撞出来的,缺少不了具体的过程。始终伴随这种碰撞的,是疯癫内化的力量。但技术含量是艺术的本质,只有通过技术我们才得以进入到绘画的一个很内部的世界里。词语来源于体悟,词语又总结体悟。如果以后从艺术家的的青少年时代、艺术家与模特的关系、艺术家形象的制造等角度展开讨论,我相信材料和观点都会更加明确而深入。我所高兴的是,心理机制和视觉转换的关系给了我们一个阅读倪军绘画的角度,这可能是一个重要的角度。

2019年7月

注释:

1.有一些纯粹的技术讨论时段,倪军会说“不存在艺术史,也不存在现代性。其实这些概念都是没用的,画家是和这些无关的……艺术史是给弄文字的人吃饭而设立的。不存在艺术史,只存在艺术”。

2.《关于艺术家形象的传说、神话和魔力:一次史学上的尝试》,恩斯特·克里斯和奥托·库尔茨合著。最早的中译本据耶鲁大学出版社1979年版译出,译者为邱建华、潘耀珠。

樊林 广州美术学院艺术史教授,批评家,策展人。