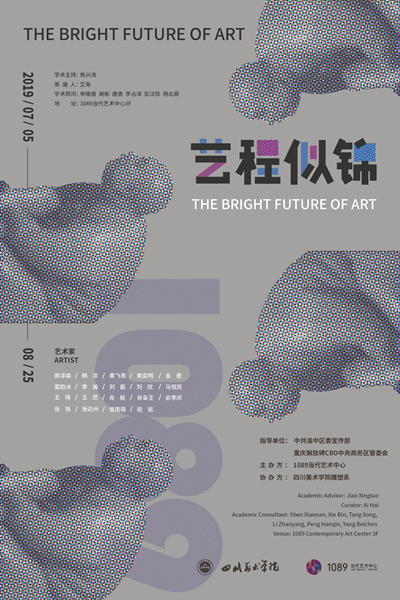

展览海报

2019年7月5日,《艺程似锦》雕塑展览在1089当代艺术中心正式揭幕。展览展出了四川美术学院14级优秀毕业生作品。据悉,本次展览将持续至8月25日。

前 言

已经是第二次观看四川美院毕业展了,这次我决定为毕业展上的优秀作品策划一场属于他们的展览,策划这场展览已经不仅仅是为了一场展览,而是为了将一批有想法,有理想,有创造力的年轻艺术家让世界知道。

嘉宾合影

近几年来,一直关注着公共艺术的发展,同时,在很多时候,我更关注公共空间的运营和利用。一直理想着将城市里的商业空间结合艺术,整合成有艺术氛围的商业空间,而公共艺术则是众多商业空间的灵魂点睛,再或者则是精神堡垒。

策展人艾海现场采访创作者

四川美术学院雕塑系书记申晓南先生与1089当代艺术中心馆长许轩祯女士共同为教育实践基地揭牌

1089当代艺术中心则是在1089的整个商业体中建造了一个属于自己的艺术堡垒,也持续将重庆本土文化结合中国当代艺术,打造属于重庆的城市文化名片。

《Laputa》幻想,张钱,2019

四川美术学院毋庸置疑是西南地区最重要的艺术院校,同时也培养了大批的当代艺术家,从这里走出去的每一位青年艺术家都是重要的艺术力量。

《虫迹》,王然,2019

2019年初,位于重庆地标解放碑,1089商业正式营业,并且通过几个月的筹备,1089当代艺术中心也即将对公众开放,这无疑都标志着重庆商业的进步,更是为西南地区的艺术家提供了一个国际化的艺术中心。

《华夏之声》,肖枭王,2019

能够促成1089当代艺术中心与四川美术学院的首度合作,作为策展人也是倍感欣慰,特此感谢四川美术学院的领导老师,感谢四川美术学院副院长焦兴涛先生、杨北辰教授、彭汉钦老师、娄金老师的支持。同时也感谢1089的副董事长张晓燕女士,总裁许轩祯女士及执行董事林岩先生。除此之外,我们1089当代艺术中心很荣幸的为参展的艺术家们提供展示空间,面对世界,我们也依然年轻,愿在我们共同的支持下,祝福你们艺程似锦。

艾海

2019.6.21

雕塑必须“活着”

《畸器时代》,雷韵冰,2019

之前一直认为《山海经》是一部记载上古志怪的奇幻古籍,一部荒诞不经天马行空的奇书。直到读到一篇文章对《山海经》的《山经》做的有趣的分析,才有了脑洞大开的理解。

《偶戏》,郭泽淼,2019

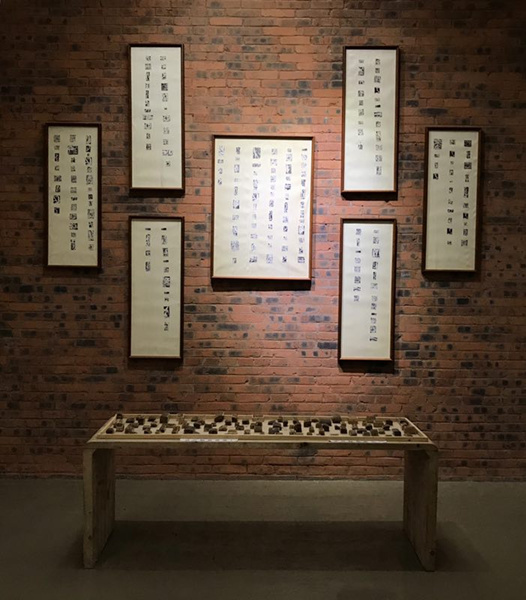

《契》,李瀚,2019

作者谈到,《山经》全书记载山川脉络详实,物产具体清晰,通篇体例严谨,条理分明,记录山峰近五百座,河流二百四十条,行程数万里,草木、鸟兽、鱼蛇数百种,如此大规模的山川博物志更像以资源利用为目的调查报告,简直就是两千多年前严密组织精心筹划的学术团队集体劳动的结果。

《生生不息》,张达州、曾雨萌、马恒凯、黄飞燕、俞李庆,2019

但是为什么又充斥着众多非人非马,人面兽身,九头九尾的怪物呢?作者认为在上古时代,山体植物可以近观研查,而动物则很难像动物园一样近距离仔细观察,更多是远距离的惊鸿一瞥和道听途说,加上想象,以及上古的文字描述习惯,只好以比喻的方式描述了其中可见的动物而已。

《诗人与画家的孩子》,韩洋,2019

《时光》,祝铭,2019

这真是有些意思!虽是一家之言,倒也自成逻辑。当然,于我而言,更重要的是提供了一种思考的方法:即使是盖棺论定约定俗成的观念、概念和定义,如果能回到它曾经产生和发生的历史现场来考察,很有可能会有不一样的理解和发现。巫鸿先生的《武梁祠》就是这样写就的经典。

《褪了色的回忆》,肖毅,2019

再比如,过去的“雕塑”。 “雕塑”的起源与巫术文化有关,从对不死的渴望对生殖的崇拜,到对信仰的膜拜,并最终成为一种“艺术”——某种“神性”和“灵韵”的光环在这个词汇上面若隐若现。但是,假如我们回到“雕塑”产生的历史现场,会发现,“雕塑”其实是一个对现实的人类生活极为“有用”的“物品”。

《往来无多地,禅居物正华》,刘欣,2019

之所以要雕刻维伦道夫的“维纳斯”,是因为当时的人们真的相信这会给部落带来更多子嗣,满怀虔诚塑造的佛像也一定会带给我们来世的幸福。哲学家约翰.杜威认为:对于非洲部落的勇士来讲,那些让他们相信能带来好运的木雕,和他们的长矛一样有用。这不是“无用”,这是真的“有用”。也就是说,“雕塑”本质上是和那个时代的日常生活紧密相连的,“活着”并不断变化着的存在。

《摇篮》,黄奕明,2019

比如今天的“雕塑”。 假如今天的雕塑不能和今天的日常世界发生联系,不能对今天的人与人的沟通方式产生反应,没有进入真实世界并呈现个体与社会博弈互动的能力,没有延续伟大传统并影响未来生活的方法,“雕塑”,就会真的“无用”。所以,今天的雕塑教育和雕塑创作必须成为一个不断演进的传统下持续拓展的现场。

《永远存在》,王琦,2019

《造梦记系列二》,刘磊,2019

今天的展览甚至都已经不能完全反映发生的这一切的变化,从具象写实到形体材料演绎,个中天地,乾坤无限;从媒介技术到公共空间,互鉴破壁,眼花缭乱。从雕塑出发,同学们的创造正是对真实生活做出的独立而充满艺术智慧的回应。 “用”是一种艺术形式拒绝成为“非物质文化遗产”最有力的武器和理由。做“活着”的雕塑,才是最最要紧的!

四川美术学院副院长-焦兴涛